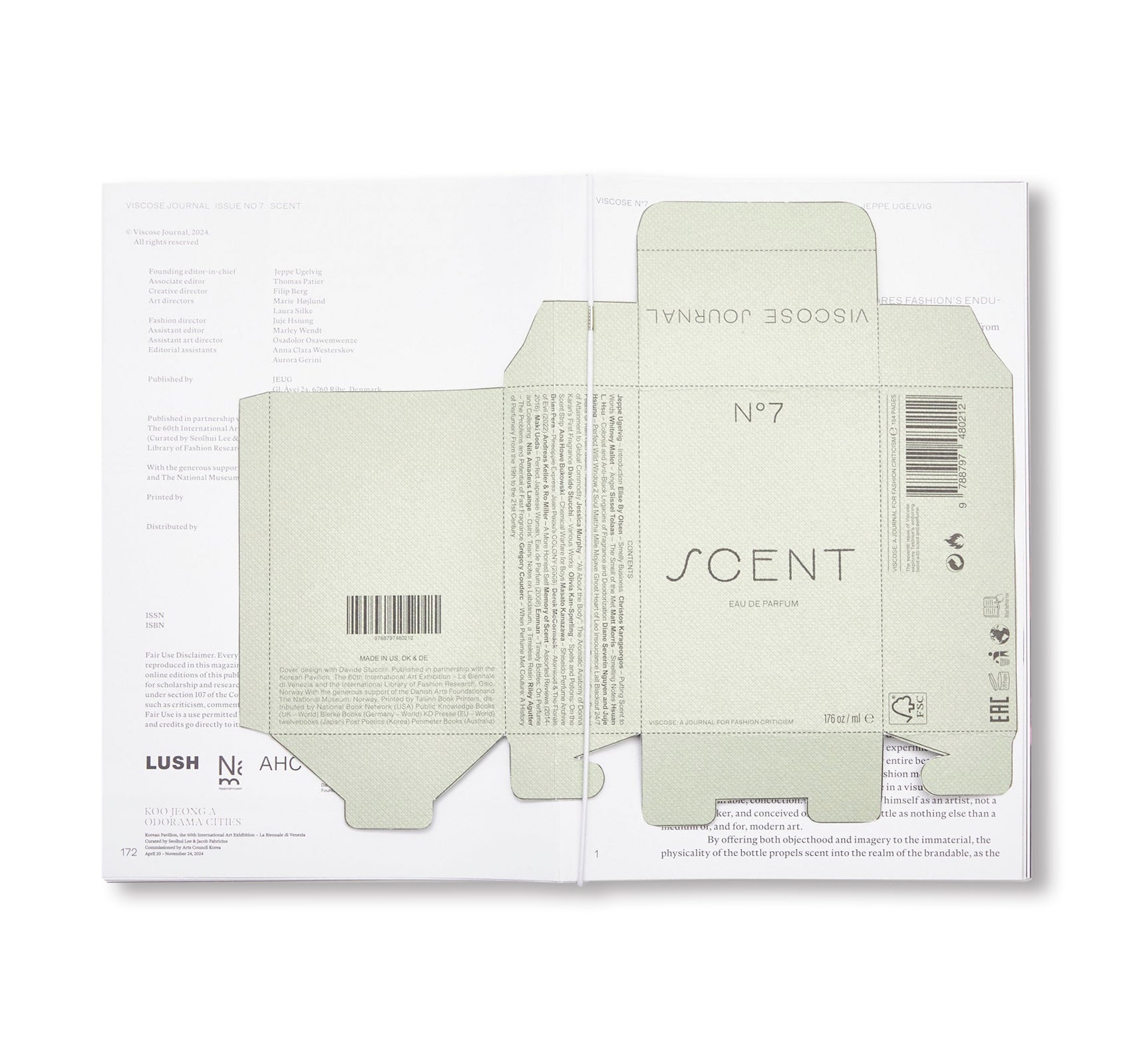

VISCOSE JOURNAL ISSUE 07: SCENT

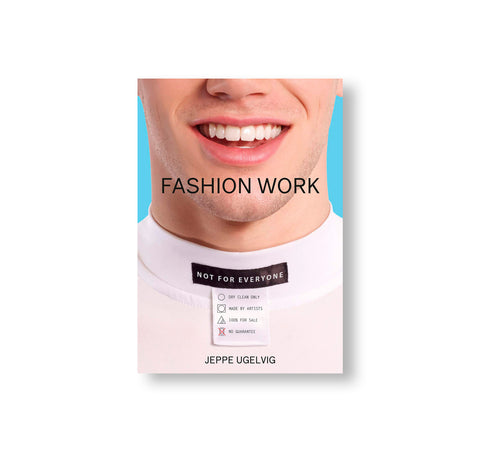

2021年にニューヨークとコペンハーゲンを拠点に始動したファッション批評誌。ファッション・アートスカラーでありキュレーターのイエッペ・ウゲルヴィグ(Jeppe Ugelvig)が編集長を務める。毎号特定のテーマを掲げ不定期に刊行する本誌は、それぞれ異なる本の形式を採用し、ジャンルを超えた思考を提案することで、ファッションにおける研究、制作、また批評の可能性を拡げることに挑んでいる。あらゆる領域、産業、場所の孤立化を拒みつつ、世界中の知的なファッションコミュニティを対象に発信する。また、研究機関や美術館などと共同で研究を進めることで、広告を掲載することなく刊行を続けている。

第7号である本書は、香りや香水とファッションが紡ぐ永遠の絆を探る。確かにファッションは香る。匂いの感覚は、ファッションというスタイルの始まりの頃より産業からその香りが漏れ出ていた。香りは古代史や神話に登場し、(社会的、宗教的、政治的な目的のためとはいえ)世界最古の交易ルートの時代から、織物や衣服とともに貴重な商品として取引されてきた。しかし香りと衣服との結びつきは、その商品としての立ち位置以上に奥深い。もしファッションが、自己と身体を文化的に生み出された概念として表現する「社会的技術」として理解されるのであれば、嗅覚はまさに、最も純粋な意味でのファッションであり、いわば補助的な手足であり、あるいは衣服なのである。

嗅覚は、(文化人類学社であるアルジュン・アパデュライ(Arjun Appadurai)がかつてファッションをこう定義したように)社会的妥当性において重要な次元での話であり、もちろん清潔であるところから始まる。香りは、ジェンダー、民族性、人種、階級が関わる生産行為に残酷なまでに関与しており、我々の社会的不安や願望の多くを、まだほぼ名前がつけられていないような化学化合物と結びつけている。

これは香りのパラドックスである。ファッションと同様に匂いは身体を補う技術であるが、香りの拡がりにおいては空気中の領域で起きているという違いがある。その領域とは、我々がファッションだけでなく社会的に読み取りやすい身体について議論しがちな、古くさい記号論の記録から逃れられている領域を指す。大気の領域とは、記号論が非物質化し、文字通り消失する場所であり、したがって、標準的な文章が終わる場所でもある。香りについて理解し文字にすることは非常に難しい。このことが、より「香りの文章」というジャンルをこれほどまでに深く活気づけているのは疑いようもない。

本号では、ファッション文化における香りの歴史的・現代的役割を観察しながら、さまざまな角度から香りを検証する。可能性と知識生産の媒体として香りを受け入れて関与してきたアーティストやデザイナーと共に、あるいは彼らによって開発されたプロジェクトを中心に、製造、貿易、ブランド、商業の歴史だけでなく、セクシュアリティ、欲望、アイデンティティ、記憶の歴史にも言及している。香りにおける抽象的な知識に関しては、香水そのものがそうであるように、現代世界における香りを構成する感覚的、資本主義的、芸術的、科学的な力を統合しようとする存在、それこそ文学から哲学に至るまで様々な説明を追い求める。

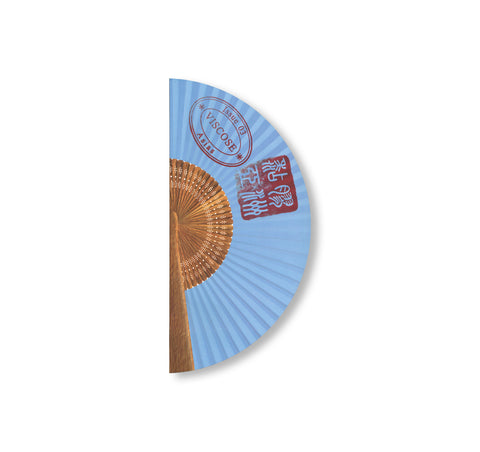

本書は、「第60回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展(the 60th Venice Biennale)」韓国館と協働し刊行されている。韓国人アーティストのク・ジョンア(Koo Jeong A)は韓国館で「ODORAMA CITIES」と名付けられた作品を発表した。「韓国文化芸術委員会(アーツ・カウンシル・コリア / Arts Council Korea)」の依頼を受けた作者は、空間との出会いで生じるニュアンスを掘り下げ、我々が空間をどのように知覚し、記憶しているのか、特に香り/薫り/匂い/臭いが記憶にどのように関与するのかを探る。

パビリオンそのものにおいても、ク・ジョンアは触覚の拡張を図っている。非物質主義、無重力、無限、浮遊など、ク・ジョンアの芸術において顕著に見られる関心は、韓国館全体のキーワードにもなっている。新しい木製の床にインフィニティ・シンボルとして、直接埋め込まれ、刻まれ、2つの木製のメビウス型彫刻が浮遊し、また浮遊して香りを拡散させるブロンズ像として現れ、最後に、少なくともパビリオンを嗅覚の記憶のコレクションに変える香りとして象徴的な存在となっている。

The seventh issue of Viscose explores fashion’s enduring bond with scent and perfume.

To be sure, fashion smells. Olfactory sensations have leaked from industries of style since its inception: scent, the stuff of ancient history and myth, has been traded as precious commodities alongside textiles and garments since the world’s earliest trade routes (if for a range of social, religious, and political purposes). But the connection between scent and clothing is more profound than their commodity status. For if fashion can be understood as a “social technology” that represents self and body as culturally produced concepts, then olfaction is indeed fashion in the purest sense of the word—a supplementary limb, or a garment, as it were.

Smell is a critical dimension of social appropriateness (which is how Arjun Appadurai once defined fashion), beginning, of course, with cleanliness. Smell is brutally implicated in the production of gender, ethnicity, race, and class, linking many of our social anxieties and aspirations to concrete chemical compounds that are still mostly unnamed.

This is the paradox of scent: much like fashion, olfaction is a technology of supplementing the body but the difference is that this extension happens in the realm of the atmospheric—a realm that eludes the classic semiotic register in which we tend to discuss not only fashion but socially legible bodies. The atmospheric is where semiotics dematerializes, literally evaporates—and thus also where standard writing ends. To understand and write about scent is enormously difficult: this is no doubt what galvanizes the genre of scent writing so profoundly.

Viscose 07 examines scent through a variety of lenses, observing its historical and contemporary role in fashion culture. The issue seeks out histories of projects—mainly developed with or by artists and designers—who have embraced and involved smell as a medium of possibility and knowledge production, gesturing to histories of manufacturing, trade, branding, and commerce, but also sexuality, desire, identity, and memory. With respect to the abstract knowledge of scent, we are in pursuit of accounts ranging from literature to philosophy that attempt to synthesize, much like perfume itself, the sensorial, capitalist, artistic, and scientific forces that make up scent in our modern world.

About the Korean Pavilion 2024

Presented at the 60th Venice Art Biennale, Koo Jeong A presents ‘Odorama Cities’ at the national Korean Pavilion. Commissioned by Arts Council Korea, the artist delves into the nuances of our spatial encounters, investigating how we perceive and recollect spaces, with a particular emphasis on how scents, smells, and odors contribute to these memories.

With the pavilion itself, Koo Jeong A explores an expanded tactility. Some of the prominent interests in Koo Jeong A’s art, such as immaterialism, weightlessness, endlessness, and levitation, are keywords throughout the Korean Pavilion. They are embedded and engraved as infinity symbols directly into the new wooden floor, manifested as two floating wooden möbius-shaped sculptures and a levitating, scent-diffusing bronze figure, and last but not least symbolized in the scents that transform the pavilion into a collection of olfactory memories.